境内・見所

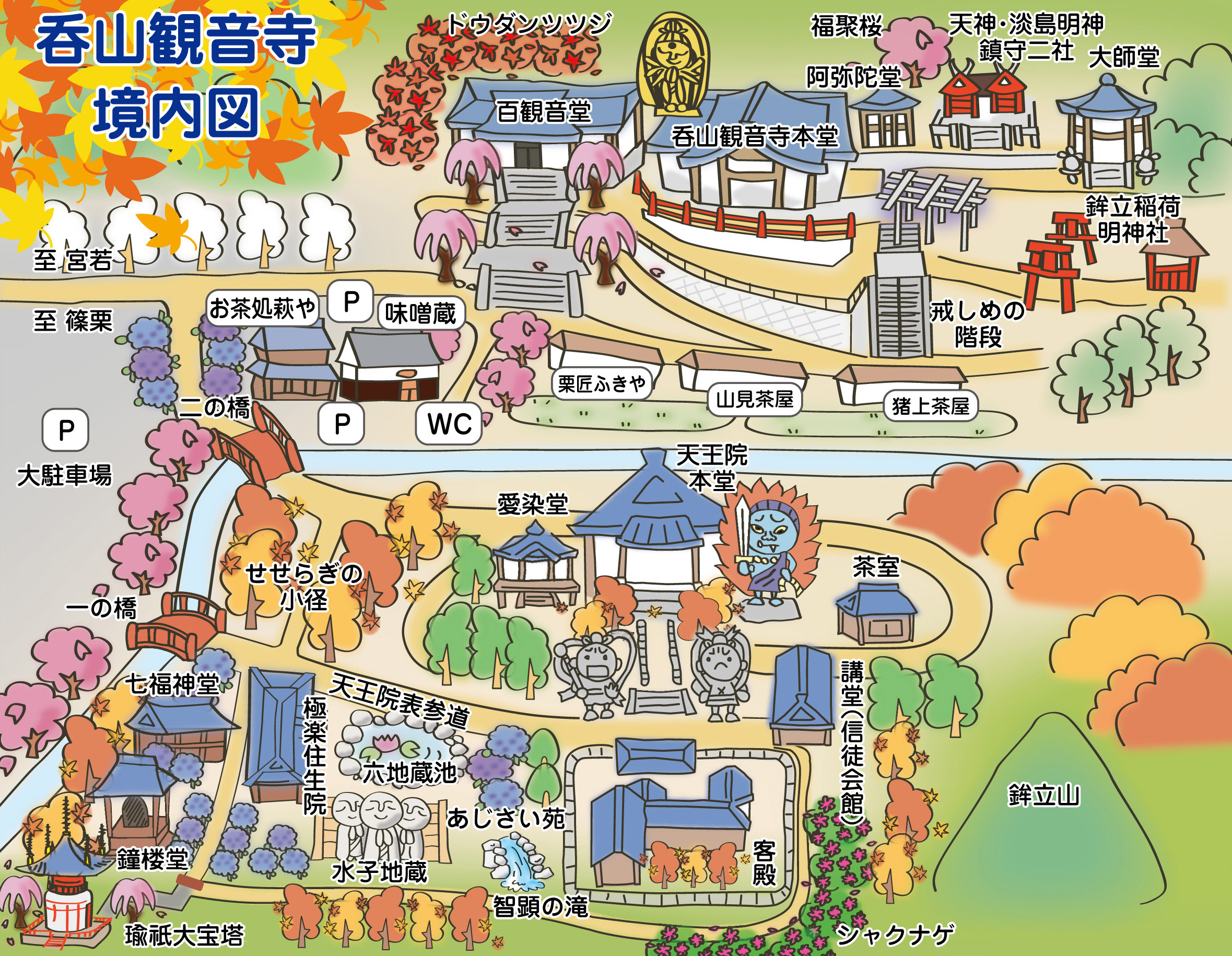

呑山観音寺は「呑山観音寺」と塔頭「天王院」、そして「瑜祇大宝塔」の3つの区域から構成されています。

------------------------------------------- 呑山観音寺エリア

高野山真言宗別格本山 旧表参道の急な石段は昔から凸凹なつくりとなっています。

本堂 大悲殿

本尊は千手千眼観世音菩薩(千手観音)。 本尊の前には護摩壇があり、毎朝勤行の読経が響く中で護摩焚きが修行されています。 入り口を入ってすぐの天井には無数の千羽鶴がかけられています。

百観音堂

大師堂

阿弥陀堂 阿弥陀堂の後ろにある桜は固有種「福聚桜」です。 令和3年7月21日に、新品種として登録されました。 樹齢は推定100年、4月上旬に見ごろを迎えます。

天神鎮守社(右) 淡島明神鎮守社(左) 当山の鎮守社で春日造りの二社殿です。

高野四社明神社

鉾立稲荷神社 右隣には十三仏を祀ったお堂があります。

八尊仏

百観音堂から本堂へと続く参道から一段下がったところに石畳の広場があり、それぞれの干支にご縁のある仏さま「八尊仏」がお祀りされています。

------------------------------------------------------------------

天王院エリア

天王院 本尊浪切不動明王

呑山観音寺の塔頭(たっちゅう:小寺のこと)で山号は鉾立山です。 ご本尊は唐から帰国中のお大師様(弘法大師空海)を海難から救ったという浪切不動明王です。 海上安全、大漁祈願はもとより人生の荒波を鎮めて運を切り開く厄よけ開運の御仏として信仰を集めています。 本堂は、間口7間、奥行8間の欅造りで、篠栗八十八ヶ所中最も規模が大きく、堂内の荘厳(仏堂の飾り)も壮麗です。 毎年3月第2日曜には厄よけのお祓いである「七福星まつり 午王宝印加持大祈願会」が、12月第2日曜日には全国でも珍しい真言密教の荒行である「八千枚護摩」が天王院本堂で行われます。 また、秋には境内や参道の紅葉が美しいことでも知られ、自然と調和したゆったりとした佇まいが魅力的な寺院です。

愛染堂

講堂(信徒会館)

客殿

極楽往生院 極楽往生院の前の地蔵池の中には大きな水子地蔵尊と六地蔵尊の七体が並んで安置されています。

あじさい苑 極楽往生院から天王院へと続く表参道を上っていくと中腹にあじさい苑があります。 6月下旬から7月上旬にかけて杉木立の中に青色あじさいが咲き、美しい景観が見られます。

七福神堂

鐘楼堂 七福神堂から一段上がったところにあり、紅葉やアジサイ、シャクナゲに囲まれています。 大晦日に参拝者も参加して除夜の鐘が撞かれます。

--------------------------------------------------------------------- 瑜祇大宝塔エリア

瑜祇大宝塔 瑜祇塔とは、瑜祇経という密教経典に説かれる一層の塔で、多宝塔の原型と伝わっています。 屋根に5つの相輪がそびえ、内部に8本の柱を持つ塔で、「五峯八柱の宝楼閣(ごぶはっちゅうのほうろうかく)」と呼ばれています。 当山の瑜祇塔は高さ21mの総木造、朱塗り、本瓦葺で、伝統的な宮大工の技をもって建立されました。 現在全国でも5基が現存していますが、当山の塔は九州では唯一となります。 さらに木造は高野山の瑜祇塔と共に、全国でも2基という珍しい塔です。 通常は非公開ですが、春のバラまつり、秋の紅葉まつりの期間中特別拝観を実施して公開されます。

筑紫厄神 両頭愛染明王

瑜祇大宝塔の本尊、両頭愛染明王は愛染明王と不動明王が合一したお姿をした、厄除けと敬愛(縁結び)のご利益の仏様です。 厄神明王という別名でも知られています。 通常は非公開ですが、紅葉まつりの期間中は正面大扉を開き、内部におまつりされている両頭愛染明王が御開帳されます。

バラ園「花筵庭」 呑山観音寺瑜祇大宝塔の下の平地にある「花筵庭(かえんてい)」は、令和3年から約4年の歳月をかけて作庭されたバラと宿根草の庭園です。 借景に瑜祇大宝塔と鉾立山を望み、緑豊かな場所に作庭されました。 通常は非公開ですが、5月下旬から始まる「バラまつり」と秋の「紅葉まつり」の期間中に瑜祇大宝塔特別拝観にあわせて公開されます。

|

--------------------------------------------------------

|

季節の景観動画 クリックで再生します。 再生中に動画画面の左下をタップするとYoutubeでフルスクリーンで視聴できます。

|

| 春の景観 |

夏の景観

|

||

秋の景観

|

||

|

冬の景観

|

||